Lancé à la fin des années 1980, l’European Pressurized Water Reactor (EPR) devait devenir le réacteur de référence du 21e siècle. Plus de 30 ans après, cette prévision optimiste a fait long feu. Dans tous les pays qui ont fait le choix de l’EPR (Finlande, France, Chine et Royaume-Uni), les chantiers ont connu ou connaissent encore des retards très importants et des dépassements de coûts considérables.

On connaît les difficultés que rencontre le chantier de l’EPR de Flamanville, en France, mais qu’en est-il à l’étranger ? L’EPR est-elle une technologie fiable ? Faut-il y voir les mésaventures d’un prototype mal défini, l’incapacité de l’industrie nucléaire à respecter les normes de sûreté modernes, ou l’impasse d’une énergie nucléaire sans perspectives crédibles ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre.

Le bilan désastreux de 30 ans d’EPR

New EPR of Flamanville 3 Nuclear Power Plant located at Flamanville, Manche, France. Crédits © Abaca

Toutefois, toutes les améliorations de l’EPR ont un coût faisant de l’EPR une technologie plus chère à déployer et plus longue à amortir financièrement qu’un réacteur de 2e génération. Pour remédier à cela, l’industrie nucléaire s’est donc fixé un cahier des charges dans la conception de l’EPR :

- Lui prévoir une durée de vie de 60 ans

- Améliorer son rendement

- Réduire son temps de maintenance

- En construire plusieurs en même temps

Sur le papier, le projet pouvait paraître séduisant, mais en réalité, rien ne s’est passé comme prévu. Malfaçons, ventes insuffisantes, retards, main d’œuvre peu qualifiée, coûts sous-estimés ont mis à mal le déploiement de cette technologie dans le monde. Les tensions entre efforts de sûreté et pressions financières ont aussi largement participé au chaos des différents chantiers dans le monde. Les problèmes de construction des réacteurs EPR ont été d’autant plus importants dans les pays européens, où l’industrie nucléaire s’est affaiblie ces dernières décennies par perte de compétences. Petit tour d’horizon des différents réacteurs EPR dans le monde.

Olkiluoto 3 : la calamiteuse tête de série finlandaise

Entrée permettant l’installation de la cuve nucléaire. Crédits © Corentin Fohlen / Divergence

- Socle en béton inadapté

- Plans de l’EPR obsolètes

- Tuyauterie et soudures défectueuses

- Problème d’étanchéité de la cuve

- Laxisme d’Areva (aujourd’hui Orano) dans « la qualité du travail […], l’organisation et le contrôle des activités sur le chantier »

La plupart des problèmes rencontrés par le projet EPR en Finlande peuvent être attribués à la combinaison d’un calendrier serré et d’une pression considérable sur les coûts. Areva, chargé de la construction du réacteur, a tout fait pour réduire les coûts en embauchant des sous-traitants peu qualifiés et a rechigné à effectuer les travaux de réparation exigés par l’autorité de sûreté nucléaire finlandaise. Les retards s’accumulant, Orano (anciennement Areva) est condamné à verser plus d’un milliard d’euros de pénalités à l’opérateur finlandais en 2020.

Le coût total d’Olkiluoto-3 n’est pas clairement connu. L’opérateur finflandais, TVO, refuse de communiquer à ce sujet, mais la Cour des comptes française a estimé en 2020 que le total du coût d’investissement atteignait au minimum 14,6 milliards d’euros.

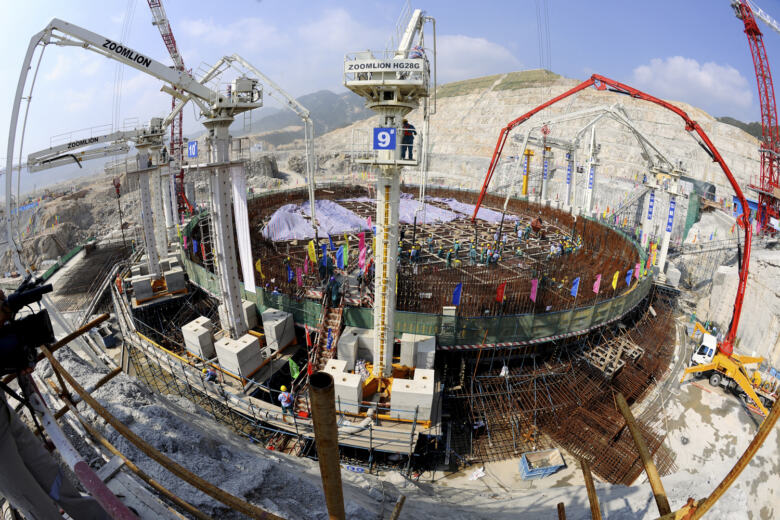

Taishan 1 et 2 : le faux départ

Construction site of the Taishan nuclear power plant No. 1 Crédits © Xinhua/Zuma/Abaca

Le “peu” de retards et de surcoûts, en comparaison aux autres EPR dans le monde, étaient sans doute dûs à l’expérience acquise par la filière électronucléaire chinoise lors des nombreux chantiers en cours depuis les années 1990. De plus, le chantier n’a officiellement connu aucun problème technique sérieux, à l’exception des vérifications imposées par les incidents signalés en Finlande et en France (notamment à propos de la cuve du réacteur de Flamanville), ce qui a pu contribuer à limiter les retards.

Taishan, élève modèle ? Pas si sûr. En juin 2021, l’opérateur de la centrale nucléaire décide d’arrêter le réacteur n°1 après que du combustible nucléaire a fait fuiter des éléments radioactifs dans le circuit primaire de refroidissement. De nombreuses questions restent encore en suspens, en particulier sur l’étendue des dommages sur le combustible mais aussi, plus fondamentalement, sur le mécanisme précis qui a causé ces dommages. Il pourrait s’agir du phénomène d’usure par frottement, causé par les intenses turbulences de l’eau de refroidissement qui endommagent les crayons de combustible. De tels dommages pourraient aussi être causés par la conception même du combustible ou de la cuve et la distribution de la puissance à l’intérieur de la cuve du réacteur. Autant de possibilités qui n’excluent pas un défaut de conception de l’EPR.

Hinkley Point C : un Flamanville anglais ?

The circular reinforced concrete and steel home of a reactor at Nuclear Island 1, at Hinkley Point C nuclear power plant near Bridgwater in Somerset. Crédits © Ben Birchall/PA Photos/Abaca

Jusqu’à maintenant, les différents retours d’expérience des constructions de réacteurs EPR dans le monde semblent porter leurs fruits et permettre au chantier anglais d’avancer assez régulièrement. Deux considérations doivent cependant tempérer ce constat. D’une part, on ne connaîtra pas avant un moment le coût final de cette paire d’EPR, d’autre part, il faut se rappeler que, dans le cas d’Olkiluoto-3 et de Flamanville-3, les anomalies se sont souvent révélées très tardivement, au moment de contrôles exigés par les autorités de sûreté. Affaire à suivre…

Et sans EPR, qu’est-ce qu’on fait ?

Trop lent face à l’urgence climatique, trop cher et trop peu résilient face aux catastrophes naturelles, poursuivre sur la voie de la technologie EPR est contre-productif. Même la Chine, qui assure à elle seule le dynamisme de l’industrie nucléaire au niveau mondial, a rencontré de nombreuses difficultés, et la défaillance de Taishan-1 laisse penser que la fin des problèmes ne sera pas pour demain. En tout état de cause, la logique qui consiste à persévérer dans une impasse sous prétexte de faire revivre un prétendu savoir-faire industriel unique au monde est contestable.

Il existe d’autres moyens de produire de l’électricité très faible en CO2 (et en prime, sans déchets nucléaires) : les énergies renouvelables. On sait désormais que d’ici une trentaine d’années, notre électricité pourrait être 100% renouvelable sans que ça coûte nécessairement plus cher. Au contraire, si on mise en parallèle sur les économies d’énergie et la lutte contre le gaspillage énergétique, la facture des consommateurs baissera.

De nombreux scénarios montrent que si on planifie et qu’on anticipe la transition, on peut dès maintenant et progressivement réduire la part du nucléaire sans augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Un vrai changement de société est possible si on continue nos efforts pour maîtriser la consommation d’électricité et que l’on poursuit nos efforts en parallèle sur d’autres secteurs émetteurs de gaz à effet de serre (rénovation des bâtiments, changements dans nos modes de transports, agriculture plus durable, etc…).