[Rapport] Greenpeace France et des chercheurs du CNRS placent sur une carte 10 % d’aires marines protégées de toute forme de pêche

Greenpeace France, en collaboration avec Joachim Claudet et Charles Loiseau du CNRS, publie aujourd’hui un rapport inédit analysant l’état actuel des aires marines protégées (AMP) en France métropolitaine et proposant une cartographie scientifiquement fondée pour atteindre l’objectif de 10 % d’AMP en protection stricte, en se basant sur les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) (1). Ce niveau de protection signifie une interdiction de toute activité industrielle et de toute forme de pêche.

Alors que la France prétend protéger plus de 33 % de ses eaux, seules 4 % bénéficient de régulations et d’un niveau de protection réellement efficace, dont seulement 0,03% dans les eaux métropolitaines. Cette étude vise à renforcer l’ambition française en matière de protection des océans, à quelques semaines de la Conférence des Nations unies sur l’Océan (UNOC) qui se tiendra à Nice en juin 2025.

« Ce rapport est une contribution précieuse au débat : les deux scénarios que nous proposons démontrent que mettre en place 10 % d’AMP en niveau de protection stricte et surtout par façade est possible dès maintenant, déclare François Chartier, chargé de campagne Océans pour Greenpeace France. La France ne peut plus se contenter d’annonces vagues, de positions illisibles au regard des standards internationaux et d’une approche « au cas par cas » au sujet de la protection des eaux françaises, comme cela a encore été le cas à l’occasion du récent sommet SOS océans. Cette position, dénoncée de manière unanime par la société civile française, est aussi incompréhensible sur la scène internationale, alors que la France se veut ambitieuse sur la protection de la haute mer ou sur l’interdiction de l’exploitation minière des grands fonds. »

Fruit de la collaboration entre les équipes Océans et Investigation de Greenpeace France et les scientifiques Joachim Claudet et Charles Loiseau du CNRS, cette étude a été développée sur la base d’une analyse rigoureuse et d’une modélisation des différents scénarios de protection. En s’appuyant sur les standards définis par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), elle met en lumière la nécessité d’aligner la définition française de la « protection forte » avec celle de la « protection stricte » reconnue internationalement (2).

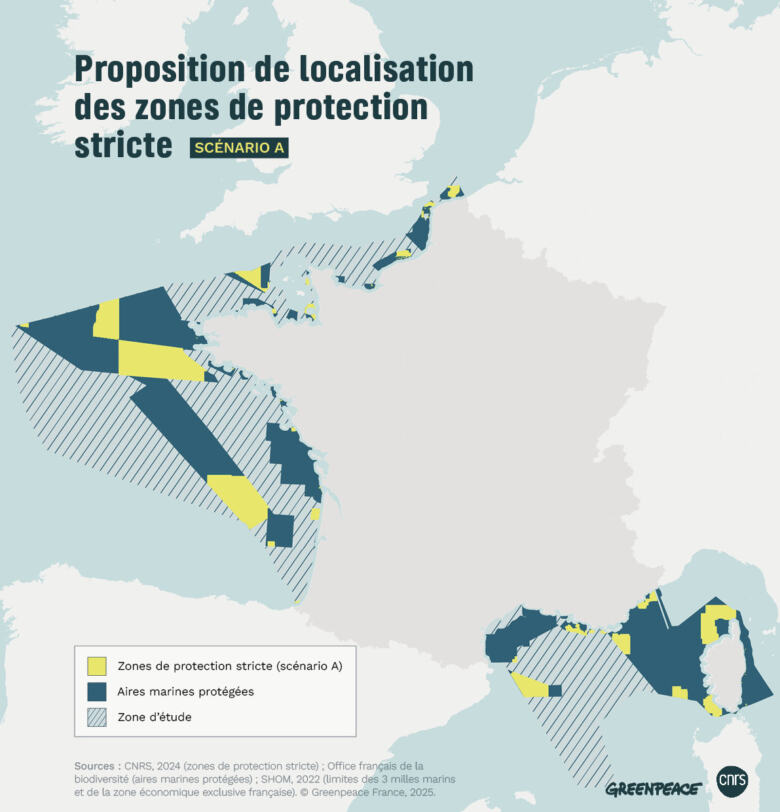

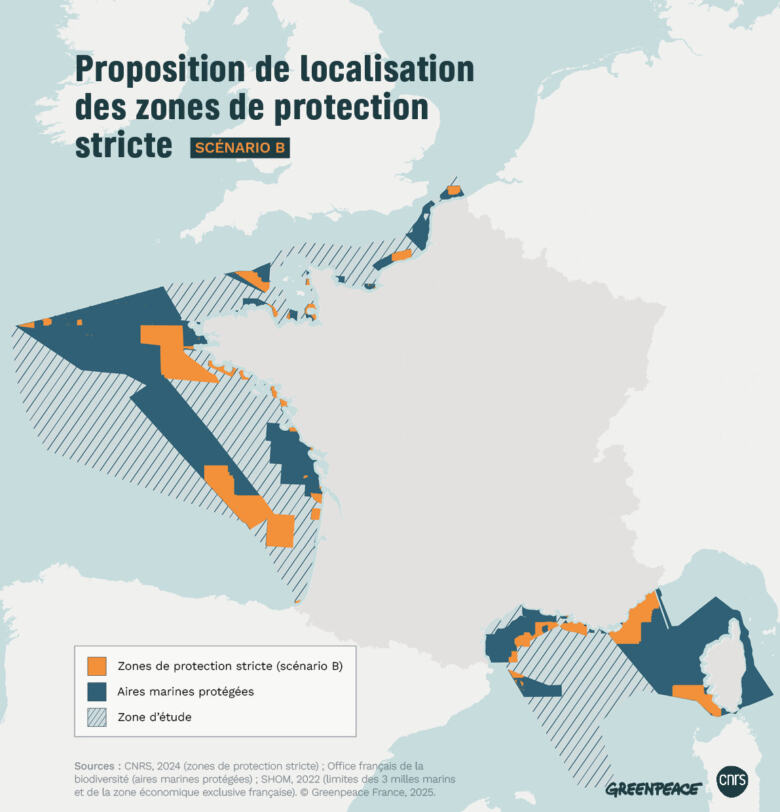

Deux scénarios de protection

Le rapport propose deux scénarios principaux pour déterminer les zones devant bénéficier d’un niveau de “protection stricte”. Ces deux scénarios n’ont pas vocation à être un modèle figé mais sont des exemples de modélisation de la protection stricte, à proposer au débat :

– Scénario A : un compromis visant à minimiser l’impact économique tout en couvrant un peu moins de 10 % du territoire marin, avec des zones de protection réparties sur les quatre grandes régions maritimes françaises (3).

– Scénario B : une approche plus ambitieuse, permettant d’atteindre pleinement l’objectif des 10 %, en renforçant la représentativité des espèces et des habitats tout en assurant une meilleure cohérence écologique (4).

Pour Greenpeace, le gouvernement français doit :

- appliquer le scénario B, qui est le plus ambitieux.

- mettre en place cette protection de 10 % d’AMP par façade de métropole et pour chaque bassin d’outre mer.

« Appliquer au plus vite, sans se contenter d’effets d’annonces, une approche exigeante pour atteindre l’objectif de 10 % en protection stricte sera le meilleur argument pour convaincre de l’efficacité d’AMP qui garantissent une réelle protection, continue François Chartier. C’est grâce à la démonstration par l’exemple que l’on sortira des postures qui ont jusqu’à présent bloqué les avancées en matière de protection du milieu marin du deuxième plus grand espace maritime au monde ».

Ce rapport est illustré par des photos inédites du plongeur Alexis Rosenfeld, qui a notamment documenté la biodiversité dans le cantonnement de pêche du Cap Roux, en mer Méditerranée (Var). Il s’agit d’un espace marin géré par des pêcheurs locaux mais où toute forme de pêche est interdite. Le but est de protéger les ressources en poissons afin de contribuer au maintien d’une activité de pêche professionnelle et durable dans les environs.

« Nous savons aujourd’hui ce qui fonctionne. Les aires marines protégées efficaces – celles où la pêche est réellement interdite, celles qui sont surveillées, celles dont la protection est pensée sur le long terme – permettent à la vie de revenir, parfois plus vite qu’on ne l’imagine, constate Alexis Rosenfeld. Ce ne sont pas des sanctuaires figés, mais des moteurs de régénération pour l’ensemble de l’océan. Là où elles existent, elles ne se contentent pas d’abriter la vie : elles la redéploient au-delà de leurs frontières ».

NOTES

- L’UICN a participé à la relecture de ce rapport et produit un avant-propos.

- Cette définition de “protection stricte” fait référence aux catégories d’AMP I à IV telles que définies par l’UICN, et comme le recommande le Comité français de l’UICN.

- Avec une surface totale d’environ 35 600 km², les zones de protection stricte proposées ici couvrent un peu moins de 10 % du territoire marin et sont réparties de manière homogène dans les quatre sous-régions maritimes métropolitaines : Manche / mer du Nord, mers celtiques, golfe de Gascogne et Méditerranée occidentale. Les trois plus grandes zones de protection stricte proposées ici se situent dans les AMP les plus étendues : dans le secteur de la mer d’Iroise (environ 13 500 km²), celui du talus du golfe de Gascogne (environ 8 000 km²), et dans le sanctuaire Pelagos (environ 3 400 km²).

- Avec une surface totale d’environ 37 200 km², les zones de protection stricte proposées içi couvrent 10 % du territoire marin et sont réparties de manière homogène dans les quatre sous-régions maritimes métropolitaines : Manche / mer du Nord, mers celtiques, golfe de Gascogne et Méditerranée occidentale. Les trois plus grandes zones de protection stricte proposées ici se situent dans les AMP les plus étendues : dans le secteur du talus du golfe de Gascogne (environ 11 400 km²), dans le secteur de la mer d’Iroise (environ 9 000 km²), et dans le sanctuaire Pelagos (environ 4 700 km²).